【Geometry Nodes】Sample Curve(カーブサンプル)ノード【Blender】

カーブに沿った座標を取得するSample Curve(カーブサンプル)ノードを単体で解説。

| 使用ソフトウェア | バージョン | 備考 |

|---|---|---|

| Blender | 3.2 |

Sample Curveノード

日本語:カーブサンプル

概要

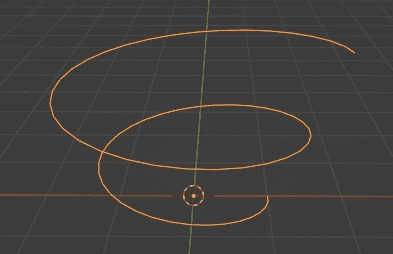

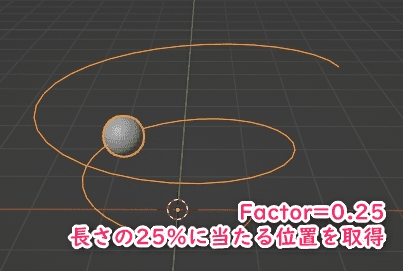

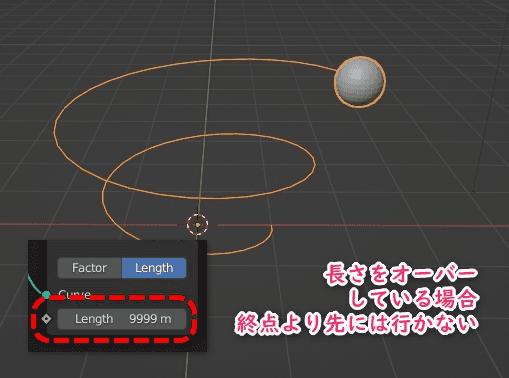

例えば次のようなスパイラルカーブがあるとして

このカーブ沿いに「1m進んだ先の座標を取得は?」

または「始点を0、終点を1とした時に0.25(カーブの長さの25%)の座標は?」

といった目的で使うノード。

つまり、次のようなことが可能。

カーブ上のポジションに沿ってスフィアを移動している。

出し方

Curve > Sample Curve

使い方

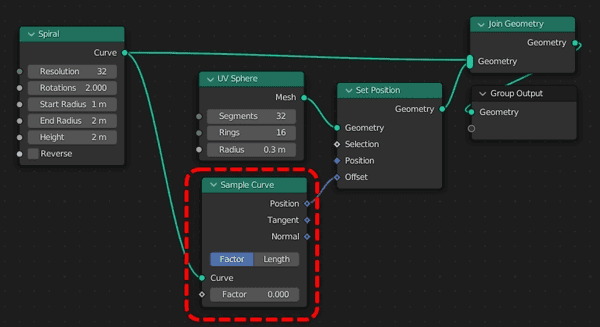

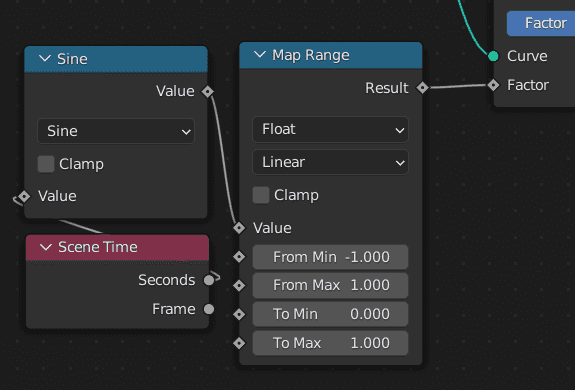

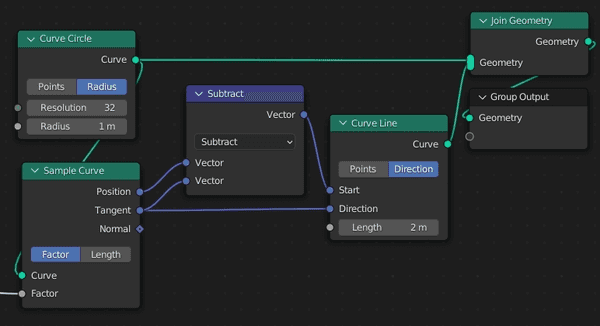

上で紹介したスパイラルをなぞる例は次のノードを使用している。

Sample Curve以外のノード解説は省略するが、Spiralノードは別記事で解説あり。

【Geometry Nodes】Curve Spiralノード【Blender】 | 謎の技術研究部

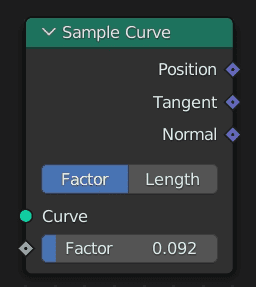

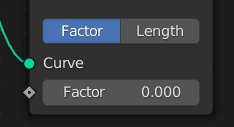

Factorモード

日本語:係数

この例ではFactorモードが使われている。

このモードにした場合はカーブの何割の位置を取得するかを下の数値入力のところに入力する。

例えば0.25とした場合はスパイラル全体を100%としたとき、25%の位置を取ってくる。

このモードのメリットはカーブが実際何メートルなのかを知る必要が無いこと。

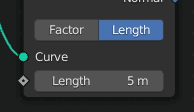

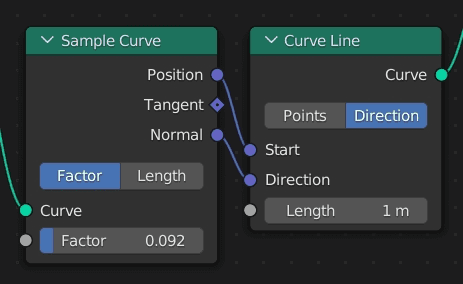

Lengthモード

Factorでは割合を入れたが、Lengthモードだと長さの絶対値を指定する。

上と違って絶対値なので終点が何メートルなのかは分からない。

厳密なコントロールをしたい時に使えるが、終点までの距離をオーバーしてしまっても終点で停止するので注意。

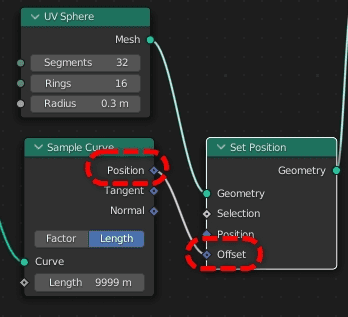

PositionをOffsetへ

Set Positionを使ってレールにする場合はPositionのソケットをOffsetに入力するようにしよう。

またTransformノードでも良い。

基本は以上。この先が難しく感じたら無理に覚える必要はない。

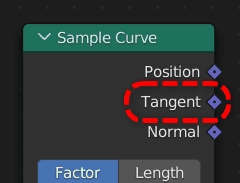

Tangent

タンジェントは単なる「接線」

ひとまず数学的に難しい計算は必要ないが、ちょっと理解が必要。

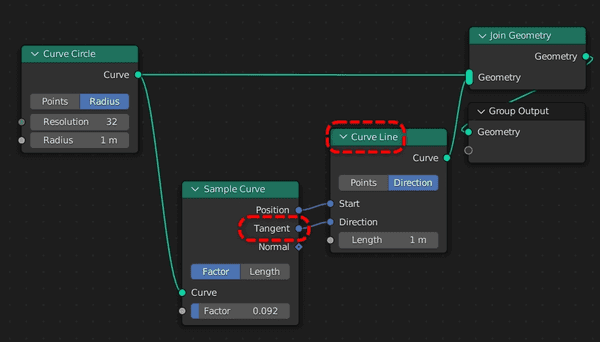

次の例でCurve Lineを組み合わせて接線を実際に引いてみよう。

Sample Curveによって指定された頂点を通る直線が引かれる。

ちょっと分かりにくいかもしれないので直線を延長して、先程のように円の上を動かしてたのが次。

接線が移動しているのが分かる。

Normal

こちらのソケットはノーマル(法線)方向を出力する。

法線は接線に対して垂直な線

ノードを次のように改造すると

法線方向に線が伸びていることが確認できる。

なぜCurve LineのDirectionモードを使っているのか疑問に思う人もいるかと思う。

TangentもNormalもPositionを原点とした単位ベクトルが出ているだけだからである。

つまり絶対的な座標ではなく、相対的な方向をCurve Lineに入力している形になる。

以上

カーブをレールとして使うケースが殆どだと思うが、使い方によっては色々な可能性を秘めたノードだ。

今回あまり実用的な例が掲載できなかったが、他の使い方も研究したい。